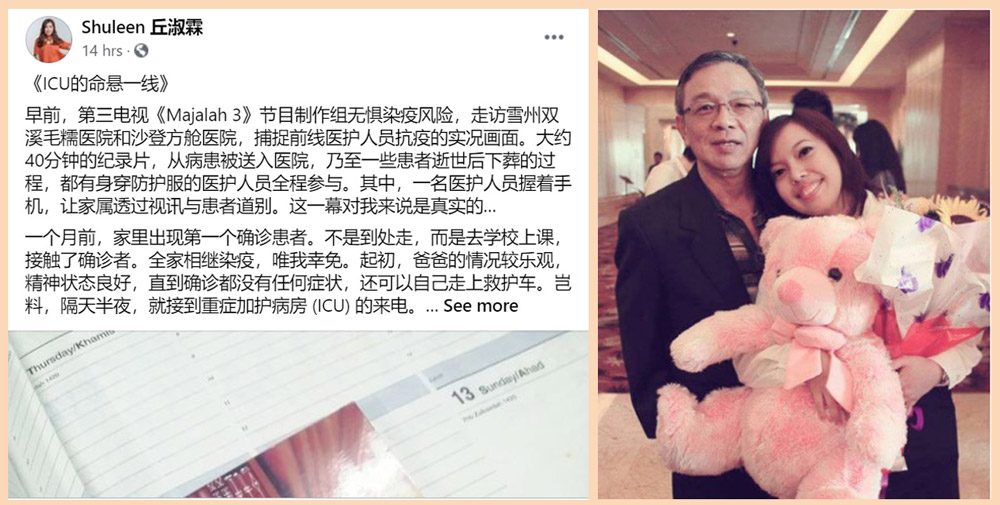

大马电台爱FM主播丘淑霖今天在脸书上帖,悼念因新冠肺炎离世的爸爸。丘爸爸刚于一周多前病逝,在一个月前感染时身体并没有出现症状,也能行动自如,但是在医院的第二天病情就突然告急,被诊断为第五级重症肺炎患者。这一切让她措手不及,也从这一刻开始,再也无法相见……

《ICU的命悬一线》

早前,第三电视《Majalah 3》节目制作组无惧染疫风险,走访雪州双溪毛糯医院和沙登方舱医院,捕捉前线医护人员抗疫的实况画面。大约40分钟的纪录片,从病患被送入医院,乃至一些患者逝世后下葬的过程,都有身穿防护服的医护人员全程参与。其中,一名医护人员握着手机,让家属透过视讯与患者道别。这一幕对我来说是真实的…

一个月前,家里出现第一个确诊患者。不是到处走,而是去学校上课,接触了确诊者。全家相继染疫,唯我幸免。起初,爸爸的情况较乐观,精神状态良好,直到确诊都没有任何症状,还可以自己走上救护车。岂料,隔天半夜,就接到重症加护病房 (ICU) 的来电。

院方安排的视讯中,看见爸爸从鼻子到脸颊和颈部,连着粗大的管子,接上了呼吸辅助器。爸爸清醒,但没说几句,因为时间都被家人的信心喊话填满了。视讯结束后,医生说爸爸是五级重症肺炎,需要插管治疗,将进入昏迷状态。那刚才那通视讯会不会是我们的“最后一面”?为什么没有让爸爸多说一些?如果他……

种种思绪侵蚀每个细胞,催眠音乐播放了无数次,依然无法入眠。加上家里还有其他在隔离中的确诊者、刚出院的康复患者,我已经分不清昼夜,时刻都要保持警觉,随时候命。 下来就陷入纠结,一方面期盼院方来电跟进,另一方面又害怕接到坏消息。每次手机响起,都在考验心脏的能耐。

接着几天,爸爸昏迷。院方透过电话,每天给我讲解爸爸的情况,包括需要翻身急救,让他俯卧通气 (prone ventilation)。期间,医生问我爸爸向来吃着什么药物,我赶进联系主治医院确认,再把药单传给ICU,仿佛自己也在前线,随时提供支援。而后还需要向家人报告,每天都在接电话、打电话的循环中。

第六天,爸爸醒了。院方再安排视讯,先是拨给我。心想,如果看到爸爸情况太糟糕,就不把其他家人接上了吧,免得大家无法承受。可是,这样好吗?最后全家人还是上线了。爸爸身上接着许多仪器、无法说话,只能慢慢挥动手指。

忘了第几天,爸爸要求摘下氧气罩,跟我们说话。但他发声吃力,我们也无法清楚听见他说什么。有家人啼哭不止,有家人一直鼓励。但越是告诉他“没事的”,爸爸的五官越是揪在一起,觉得他在经历极大的痛楚。很快的,他就“放弃说话”,视线远离手机的镜头。

“你说没事,那为什么我那么辛苦?” 我试着猜测、理解爸爸的心理。“我一个人在承受,你们根本不懂我!” 我看到他失望的眼神。于是,主动跟家人开启对话,第一次沟通怎么去沟通。对一个传统的华人家庭来说,是别扭的,但在这个当下也是必须的。

我深知,每一次的视讯都有可能是最后一次。和家人达成共识,给爸爸多一些时间,即便说话困难,就让他慢慢说。我们耐心陪伴,点点头,不急于回应。听到什么,就复述一遍,让他知道我们听到了、明白了。

又不知道第几天,我们再次视讯。在ICU多时,爸爸脸颊凹陷、神情恍惚,心疼已不足以表达家属的心情。但爸爸还是很努力、很用力地表达。这回大家放慢节奏,听见爸爸微弱颤抖的声音:“我…要…回…家…“、“我…几时…可以…回家…”

你听到吗?那不止是治疗仪器的滴滴答答,还是心碎一地的劈哩砰朗。隔着手机的那丝盼望能够实现吗?这时,我的手机应用程式传来爸爸的疫苗接种预约。等不到疫苗,他就已经送往ICU了。你,一定要去接种疫苗,好吗?

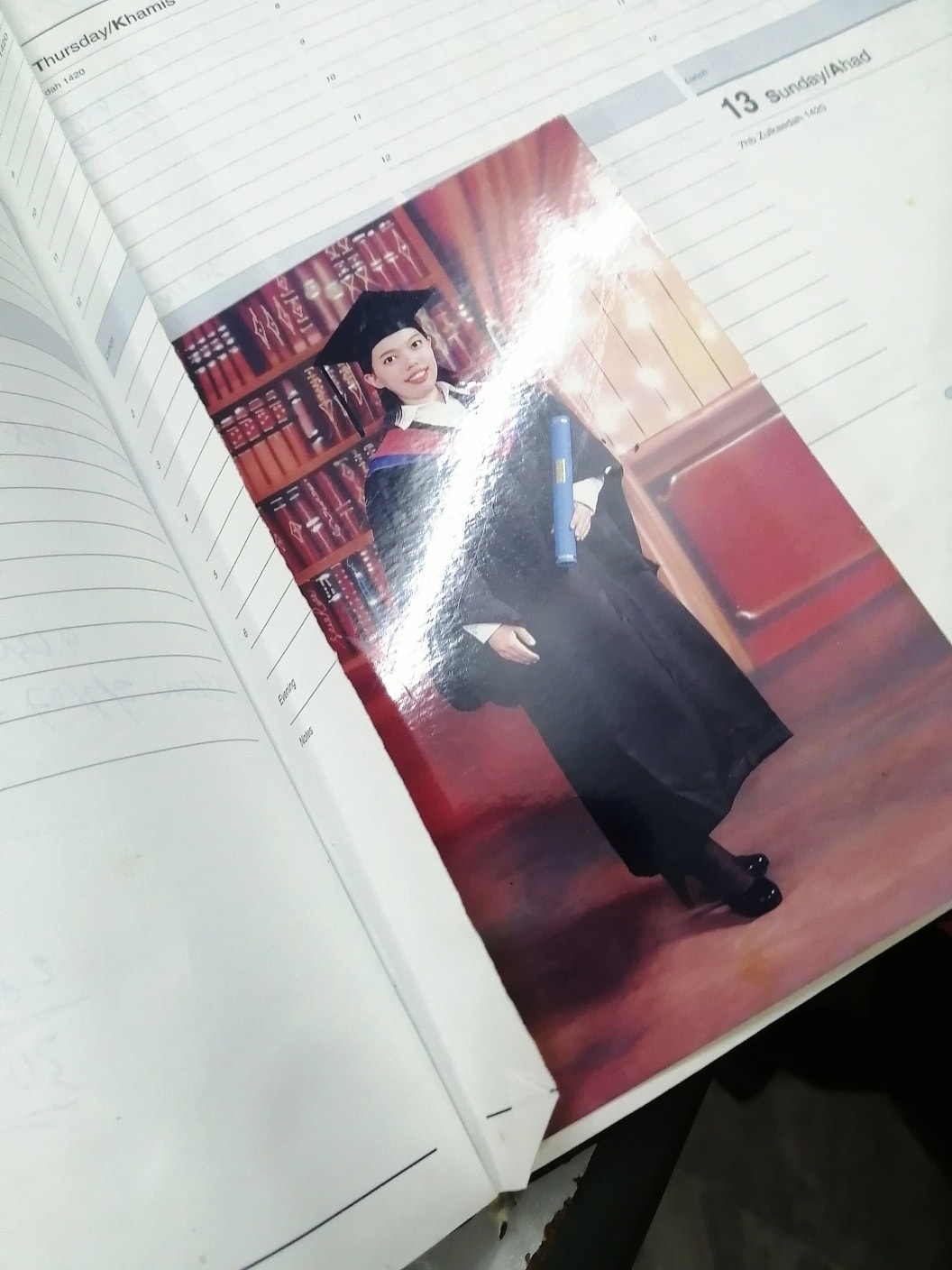

* 写于约一星期前,爸爸现在已离逝,感谢前线医护人员的努力。在爸爸的笔记本里翻到我的毕业照。He must be really proud of me.