为了躲避摄像头,邓玉峰和几名参与者在幸福大街上弯腰前行。

为了躲避摄像头,邓玉峰和几名参与者在幸福大街上弯腰前行。

10月下旬的一个繁忙的周一,北京市中心的幸福大街上出现了奇特的一幕。大约十多名穿着反光背心的行人排成一列,在人行道上缓慢前行。他们时而蹲下,时而弯腰转身,时而倾斜身体摆出怪异姿势。

这并非是某个电影剧组正在取景,更不是特工在进行训练,而是由一名中国艺术家策划的行为艺术项目,用于向公众展示如何躲避这个城市上空几乎无处不在的监控摄像头。

35岁的邓玉峰为这个项目已准备近半年。几个月来,他多次往返于这条街道,用尺仔细测量道路长宽,记录路边摄像头的品牌和参数,并绘制出这些摄像头的分布和范围示意图。上月,他从网上招募了第一批志愿者,进行了一场实验。

他想看看这些人能否成功地“消失”在这段长约1.1公里的道路上。

但作为世界上监控摄像头最密集的地区之一,在北京躲避监控摄像头,邓玉峰发现困难重重。即便这些志愿者最终耗费两个多小时才走完1000多米,邓玉峰表示最多只能做到不被摄像头捕捉到面部数据,要想从监控视野中完全消失“几乎不可能”。

图像来源,GETTY IMAGES 中国有超过2亿个监控摄像头,其数量占据全球的近一半。

图像来源,GETTY IMAGES 中国有超过2亿个监控摄像头,其数量占据全球的近一半。

“现场是超过我预料的,我本来以为摄像头就几个,躲一下就能躲过去,”志愿者葛静怡对BBC说,19岁的她是一名大学二年级学生。“但实际发现完全不是这样,摄像头真的是全方位覆盖,怎么都躲不掉。”

这正是这名艺术家想要通过该项目所向公众传达的信息——当先进的科技被用于维护社会治安时,也会让个人隐私面临严重威胁。

“消失在幸福大街”

六个月前,在北京东北郊一处艺术园区的工作室内,美术学院学雕塑出身的邓玉峰决定开始他的计划。

“我当时在网上随便查北京有哪些街道,我一瞬间就看到了这一条‘幸福大街’,于是就想到‘消失在幸福大街’,有一种很莫名的讽刺感,就一下选择了这条街,”邓玉峰对BBC说道。

在中国,街头的直接抗议比较罕见,但这名来自湖北省的艺术家多次用创意的形式表达对社会问题的关注,也曾引发争议。2018年,他因从网络黑市上购买了30多万人的个人信息,并在武汉一家博物馆公开展出而声名鹊起。他称希望该展览能唤起公众对于数据泄露的重视,但警方很快关闭了他的展览。

邓玉峰通过测距仪测量路面长度。

邓玉峰通过测距仪测量路面长度。

邓玉峰表示,他后来开始关注到家门前快速增加的摄像头。相比于此前关注的被商业机构获取而泄露的个人隐私,他认为摄像头代表的是一种“政府的权力视角”,这种对于个人隐私的“入侵”来自于公权力。

“可能大多数人在大街上已经对摄像头习以为常,但我还是会不自觉地去关注,比方说很多摄像头看着我的时候,我总想躲开它一下,”邓玉峰说。“这是一种下意识的反应,我的内心会产生一种对抗感,即使我没有做坏事。”

于是,他开始拿着装有长焦镜头的相机前往幸福大街,抓拍和记录下这条道路上全部89台摄像头的位置、角度与型号。他还购买了红外线测距仪和卷尺对建筑物和摄像头的高度进行具体测量。

通过这些摄像头的型号和高度,他计算了每个摄像头的覆盖范围,将这条道路上不同地点的难度系数分为五个等级。

最低的第一级是盲区,即没有摄像头的区域,随着难度依次上升,第三级意味着有前后的摄像头“两面夹击”,而最高的第五级是无死角区,这表明该点前后左右都有摄像头。

“最难的一个地方是一个停车场的门口,因为旁边又是一家大公司,所以有五个摄像头同时对着一个点,”邓玉峰说。“那种会转动的摄像头也非常难对付,所以我有时要在一个地方待两三个小时,并且在不同时段过去,来记录这个摄像头一般多长时间转动一次。”

面对不同的情况,邓玉峰自创了一套“躲避步法”,例如,当目标一边有摄像头时,就要采用“螃蟹横向式”,面朝另一侧横着走;而遇到交叉路口高高矗立的探头,就需要紧贴墙壁,像“贪吃蛇”一样从它的下缘绕行过去。

在摄像头非常密集的区域,还需要借助一些外力。比如树叶、广告牌,甚至是临时停靠的警车。

尽管准备充足,但当10月26日他与志愿者们开始真正实验时,还是遇到了意想不到的困难。

“当时走到一半突然发现路上多加了几个摄像头,我们懵了一下,我也就差不多几个星期没去而已,”邓玉峰说。“不过我们还是随机应变,换了路线躲了过去。”

为了避免被捕捉到面部,他们必须在不同地点做出不同的姿势。

为了避免被捕捉到面部,他们必须在不同地点做出不同的姿势。

天网

幸福大街只是监控摄像头在中国快速增长的缩影。2018年,中国有约2亿个监控摄像头,而这个数字在2021年预计将达到5.6亿,即约每2.4个公民对应一个摄像头。仅中国的摄像头就将占到全世界的一半。

它们中的大部分属于中国当局推行的“天网”工程的一部分。《纽约时报》(The New York Times)去年的一份报道说,警方可以通过摄像头拍下所有人的图像,并在系统中通过人脸识别将人脸与多项资料匹配起来,包括车牌、电话号码和社交媒体信息。批评人士认为政府充分使用这个监控网络监视异议人士与制止抗议活动。

但政府表示,这是为了维护社会治安与稳定。事实上,中国的暴力犯罪率的确很低,根据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)的数据,2018年中国每10万人中的故意杀人罪受害者比率比美国低10倍。

邓玉峰记录下了幸福大街上摄像头的品牌和型号。

邓玉峰记录下了幸福大街上摄像头的品牌和型号。

葛静怡表示,她的一名同学因此对该活动不以为然,认为当局为了保护公众安全,公众自然需要拿出一部分自由权利去让渡。

她补充说,具有讽刺意味的是,为避免监控而采取的精心举措却引起了街头民众的注意,很多路人投来怪异的目光。一位老人用嘲弄的声音问:“干什么呢,这些不长眼的!”

邓玉峰说,由于很多人都持这样的想法,不仅当局在快速增加监控摄像头数量,私人设置的摄像头也快速增加。除了酒店、医院、学校等大众场所,几乎所有的沿街商铺也都加装了监控。

“我不是不相信摄像头,而是不相信摄像头背后的人性,”邓玉峰说。“它会不会发生数据泄露,这些数据会不会被滥用,或者拿去用作他用?”

“数据泄露这种东西只有造成后果了,很多人才会意识到是很恐怖的,”32岁的卡卡从事广告行业,她对BBC说,此前由于自己的电话和身份信息泄露,导致她至少接过六、七通敲诈电话。

如今,她同样担心自己被摄像头收集的肖像及生物识别信息也会发生泄露,因此带上了五岁半的女儿专程参加此次在幸福大街上的实验。

她清楚地记得实验结束时,女儿开心地对她说:“妈妈,我们最终还是战胜了摄像头!”她表示,很为女儿当时的独立思考感到欣慰。

“无隐私”未来?

邓玉峰的实验显示,要逃离幸福大街上的“老大哥”需要两个多小时。但对于中国庞大的城市人口来说,想逃离摄像头意味着寸步难行。因为这些电子眼睛已融入到人们的生活当中,成为城市运转的一部分。

在中国很多城市的交通路口,摄像头对闯红灯或超速的司机进行抓拍,他们的照片有时被公开示众,以作为一种惩罚。警方还通过人脸识别,在香港歌星张学友在中国大陆进行的多场演唱会上抓捕了60多名逃犯。

2018年,中部河南省的平顶山市在河流附近安装了多个人脸识别装置,当有人下水游泳时,该系统将在数据库里与未成年人信息进行匹配,自动向老师和家长发送提醒。

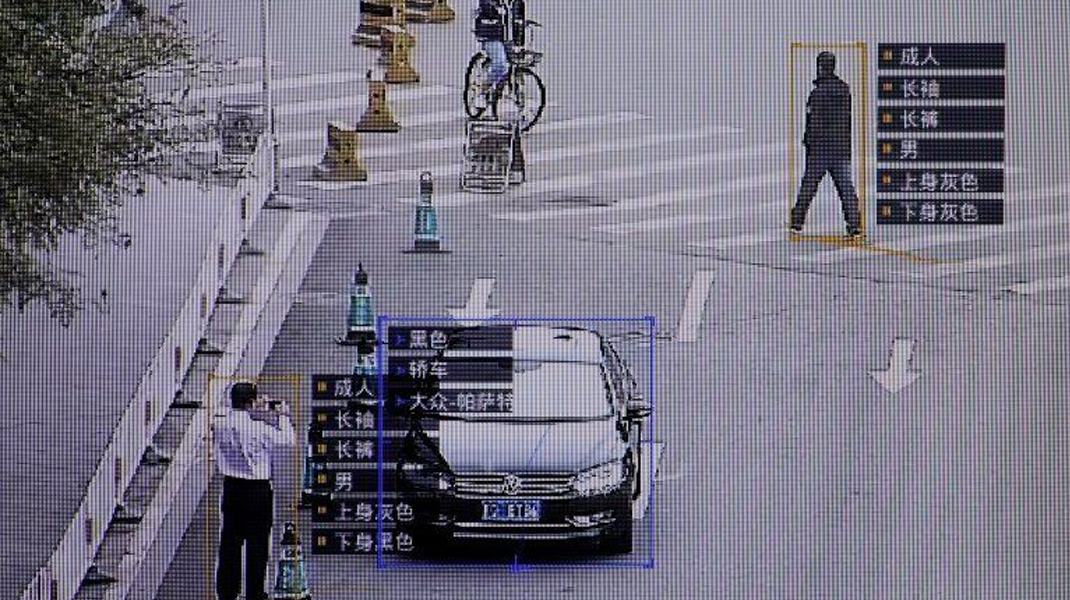

图像来源,REUTERS 北京的监控软件识别民众和车辆的详细资料。

图像来源,REUTERS 北京的监控软件识别民众和车辆的详细资料。

邓玉峰称,这些监控在社会安全角度“当然是有利处的”,但他认为,“这个社会的界限不是单一的,你不能把所有其他的东西都抹灭掉,只留下我们所认为对的那个东西。”

在今年新冠疫情爆发后,中国进一步推进了“健康码”等数字追踪手段对公民的行踪进行记录。一份官方智库调查显示,大多数中国公众满意这种做法。然而,也有很多公众对数据安全表示担忧。一项对中国14个省的健康码进行的评估显示,仅有3个地区的健康码在使用前设置了隐私保护条款。

“当人长期处在高度的监控下,每天生活中所有的东西可能都被监听、行踪都要上报,人的内心会被扭曲,这就不是人了,而是机器人,”邓玉峰说。

邓玉峰表示,由于欧美国家也正在迅速提高监控摄像头数量,他计划疫情后,在伦敦和华盛顿复制这场实验。据英国科技网站“Comparitech”统计,在全球城市每1000人对应的摄像头数量中,伦敦已位列第三,高于北京。

邓玉峰表示,由于欧美国家也正在迅速提高监控摄像头数量,他计划疫情后,在伦敦和华盛顿复制这场实验。据英国科技网站“Comparitech”统计,在全球城市每1000人对应的摄像头数量中,伦敦已位列第三,高于北京。

他还在同时策划下一场活动,将自己所有的隐私信息都公之于众,像广告一样分发给路人。他认为,随着科技的发展,这样的“无隐私”社会迟早会来临。

“我今天的这种对抗是一种悲伤的对抗,我知道其实是无用的,但与此同时你又必须要起来反抗,你需要呐喊。我们需要有一些异见者去提出这些问题,”他说道。

“你不能让所有人都慢慢变得习惯于这种生活。

来源:BBC中文新闻网